成年後見制度について

◉ 成年後見制度 ◉

認知症・知的障害・精神障害等の精神上の障害によって、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護に関する事務を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援する制度です。精神上の障害でなければならず、身体障害のみでは利用できません。判断能力の有無については、申立に医師の診断書を提出いただき判断することになります。

成年後見制度には「成年後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれ支援の方法が異なります。本人がどれにあてはまるのかは、医師の診断と家庭裁判所の判断により決まります。

【 成年後見制度の利用に必要な手続き 】

家庭裁判所に「後見開始の申立て」をすることによって、裁判所が後見人を選任します。申立てが出来る人は、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長と決まっています。

身寄りの無い方や親族の協力が得られない方は、市町村長が申立てをする事もあります。

【 申立て手順 】

被後見人(本人)の住所地の家庭裁判所に申立書を提出します。申立書の様式や添付書類家庭裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_2/)からダウンロードしご自身で手続きをすることも可能です。

【 裁判所に提出する書類作成 】

司法書士は裁判所に提出する書類の作成代理人となることができます。書類の作成だけではなく、成年後見制度について詳しくご説明させていただきますので、ぜひご相談ください。また、ご希望があれば、成年後見人「候補者」となる事もできます。

【 後見人に支払う報酬 】

後見人の報酬は裁判所が決定します。後見人が1年ごとに裁判所に後見事務の報告と報酬付与の申立てをすることによって算出されます。その額は、被後見人の財産額や1年間の事務の内容によって判断されますが、基準は公表されていません。それ以外に、後見人が勝手に報酬を受領することはありません。

【 親族が成年後見人候補者になる事もできます 】

裁判所が選任しますが、申立ての際に「候補者」を立てることができます。候補者は特に資格が定められていませんので、親族の方が候補者になることも出来ます。

ただし、最終的に選任するのは家庭裁判所ですので、候補者が必ず選ばれるとは限りません。むしろ、最近は財産がある程度ある方は親族ではなく専門職(司法書士、弁護士、行政書士、社会福祉士など)が選ばれる傾向にあります。

親族が選ばれなかったから申立てを取り止めるということは出来ませんので、あらかじめ第三者が後見人になることも理解した上で申立てをしなければなりません。

後見人になってもらいたい専門職(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)がいれば、あらかじめ依頼をして候補者になってもらうことも出来ます。(ただし決定するのは裁判所なので、専門職であっても必ず選ばれるものではありません。)

◉ 任意後見制度 ◉

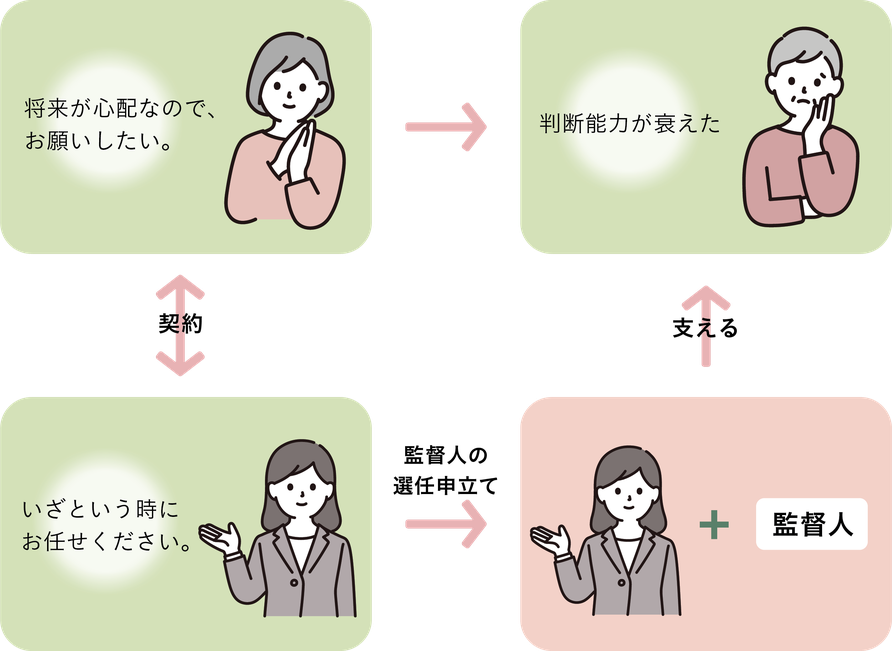

自己の判断能力が不十分な状況における、後見事務の内容と後見をする人(任意後見人)を、

自ら、事前の契約(任意後見契約)によって決めておく制度です。

【 判断能力が不十分になったときに 】

任意後見人が家庭裁判所に申立てをすることによって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。本人は、この任意監督後見人の監督の下で、任意後見人による保護を受けることができます。

【 任意後見人になれる人 】

自分が将来の財産を任せたいと思える方で、それを引き受けてくれる方であれば誰でも大丈夫です。任意後見人になることができる人の範囲は決まっていませんので、家族、親族、友人、司法書士などの専門家でもなることができます。

【 任意後見制度に必要な手続き 】

公証人の作成する公正証書によることが必要です。「契約」となるため、委任者(本人)と受任者(任意後見人)の双方が公証人役場に出向いて公正証書の作成に立ち会う必要があります。その内容は、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約を付することが必要です。