不動産相続登記について

司法書士は、不動産登記申請代理はもちろん、その手続きをした場合にどのようなことが

発生するかということを踏まえて、全面的に不動産登記についてのアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください!

◉ 相続登記を早くした方がいい理由 ◉

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

正当な理由がなく登記・名義変更をしなければ10万円以下の過料の対象となります。

これまでに相続が発生してそのままになっている不動産も対象になりますのでお早めに手続きをご検討ください。

そのほかにも相続登記を早めにしておいた方がいい理由があります。

◉ 不動産の相続の手続き方法 ◉

不動産を管轄する法務局に、相続登記の申請をします。

司法書士が必要書類の収集、作成、申請など、登記申請代理人となることができます。

◉ 不動産の相続にかかる費用 ◉

手続きの際には、各種税金、費用がかかります。個人で手続きすると後で「こんなはずでは・・・」というケースももあります。不動産の名義変更を検討されている場合は、まずは司法書士にご相談ください。

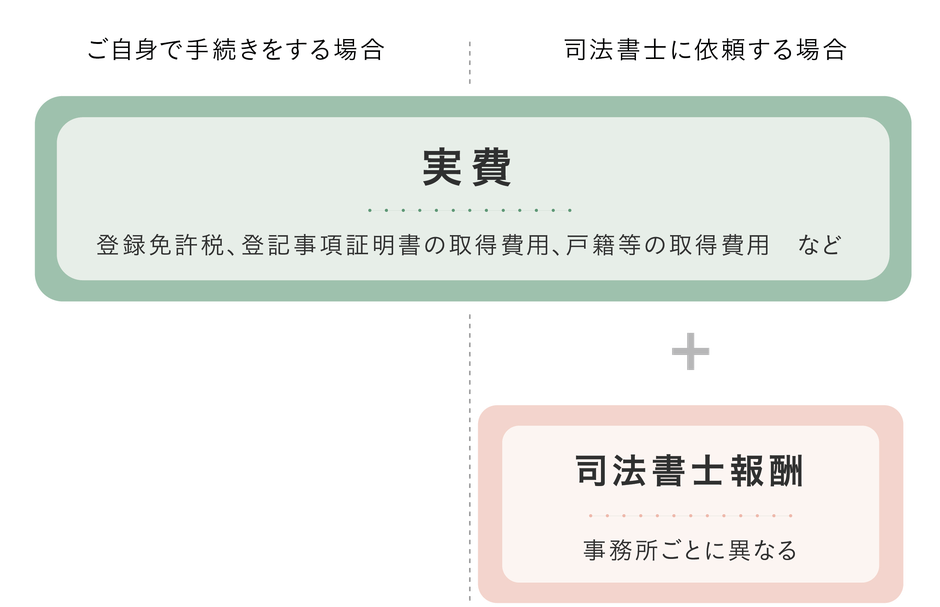

費用には、実費と報酬の2種類があります。実費には、登録免許税、登記事項証明書の取得費用、戸籍等の取得費用等があり、ご自身で手続きをした場合にも必ずかかる費用です。司法書士に依頼された場合は、司法書士報酬が発生します。報酬は各司法書士が自由に決定するため、事務所ごとに異なります。

◉ Q&A ◉

初回相談無料!

土日・夜間相談可

出張相談・出張手続き承ります