相続の流れ

◉ まずは、司法書士にご相談ください ◉

司法書士・行政書士は、様々な面から、ご相続人の方のサポートをすることができます。

どんな手続きをしたらいいか分からない・・・という方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

初回相談は無料です。

◉ 相続の流れ ◉

被相続人が亡くなった日から7日以内に、医師の死亡診断書などを添えて、市町村役場に提出します。通常は葬儀社が代行してくれます。その他、健康保険、介護保険、年金などの手続きが必要です。相続人の代表者が、被相続人の最後の住所地の市区町村役場窓口で手続きを行なってください。

また、金融機関の預貯金を死亡後に引出しされないよう、死亡の届出をすることをお勧めいたします。

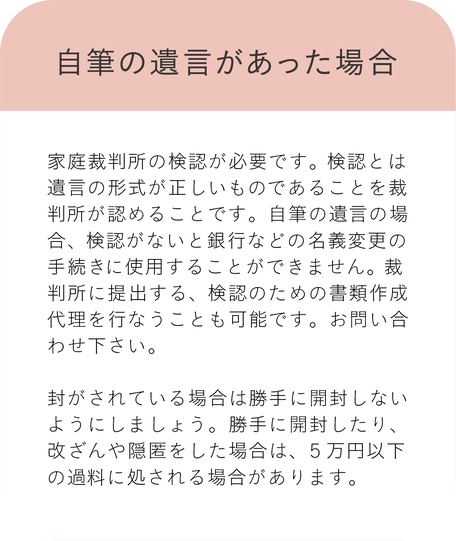

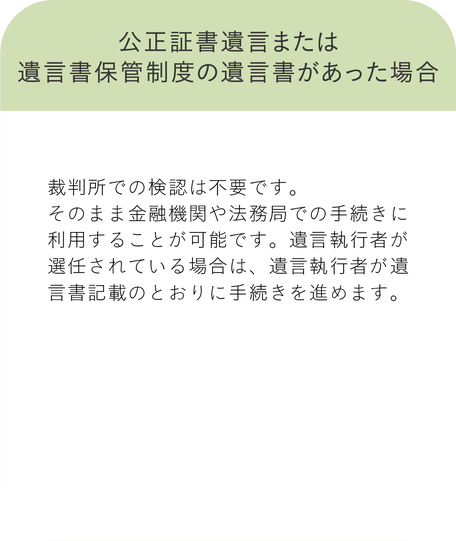

遺言書が残されていた場合は、遺言書に記載された内容が優先されます。

どの金融機関に取引があるか。被相続人名義の不動産がどれくらいあるか。保険金はあるか…など、被相続人の財産の有無や残高を確認しましょう。

通帳やキャッシュカード、金融機関からのお知らせ等で、おおよそ把握することができます。不動産は、市町村役場で「名寄帳」を取得することによって、その市町村にある被相続人名義の不動産を全て確認することができます。

相続人になる範囲は次のとおりです。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と共に相続人となります。第一順位、第二順位、第三順位の人達が一緒に相続人となることはありません。(遺言がある場合を除く)

【第一順位】

死亡した人の子供。子供が既に死亡している場合は、その子供の子(被相続人の孫)が相続人となります。養子縁組をしている子も含まれます。

【第二順位】

死亡した人の父母。父母が死亡していて祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。第二順位の人は、第一順位の人(被相続人の子供)がいない場合のみ相続人となります。

【第三順位】

死亡した人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子供(被相続人にとって甥姪)が相続人となります。第三順位の人は、第一順位の人(被相続人の子供)も第二順位の人(被相続人の父母)がいない場合のみ相続人となります。

◉相続放棄

手続きは、家庭裁判所に申述することによって行ないます。私的に作成した文書では、相続放棄したことにはなりません。

相続放棄をすると、その相続に関して、最初から相続人でなかったことになります。そのため、被相続人に借金がある場合、被相続人が保証人になっていた場合などに検討すべき制度です。

相続放棄できる期間は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内です。ただし、相続財産の全てを放棄することが必要であり、一部でも相続財産を受け取って処分したり、手続きをしてしまった場合は、相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討されている方は、相続手続きに着手する前にお早めにご相談下さい。裁判所に提出する相続放棄申述書の作成代理も行なっております。

◉限定承認

家庭裁判所に申述することによって行ないます。被相続人に債務がある場合、相続をした財産の範囲でのみ債務を承継するという制度です。家庭裁判所に申述ことによって手続きを行いますが、相続放棄とは異なり、相続人全員でしなければなりません。限定承認の申述書の作成代理も行なっております。お問い合わせ下さい。

確定申告をする必要がある人が、年の途中で死亡した場合に、その相続人は、1月1日から死亡した日までに確定した所得税及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告・納税をする必要があります。

当事務所では、提携の税理士を紹介させていただくことも可能です。

相続人全員で、相続人全員で協議をします。その協議内容を「遺産分割協議書」として記録し、相続人全員が記名押印(実印)します。この遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書をもって、銀行預金や不動産の名義変更が可能です。

【疎遠になっていて話し合いをしたくない】

その場合でも必ず押印と印鑑証明書が必要です。話し合いができない又はまとまらない場合は、遺産分割調停など、裁判所での手続きとなる場合があります。

【他の相続人は相続分を放棄した】

相続放棄をされた方は、その相続に関して、最初から相続人ではなかったとされますので、遺産分割協議の参加は不要です。遺産分割協議書への押印の変わりに、家庭裁判所から交付される「相続放棄受理証明書」を金融機関や法務局に提出して手続きをすることになります。

【相続人の一人が認知症で話し合いができない状態にある】

その相続人に対して、成年後見人を選任してもらう必要があります。家庭裁判所で選ばれた成年後見人が、その相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

【相続人の一人が行方不明】

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらいます。その不在者財産管理人が、その相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。行方不明の者の生死が不明な場合は、失踪宣告の申立てをすることになります。

【金融機関】

相続人代表の方が、各金融機関を回って手続きをしていただくことになります。

必要な書類や、手続き方法は各金融機関で異なりますので、事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

相続人が遠方に住んでおり手続きが出来ない、忙しくて銀行に行くことが難しい・・・などの場合は、ご相続人全員の依頼により

名義変更手続きを当事務所で変わりに行うことも可能ですので、お問合せください。

◉金融機関の相続で必要な主な書類

・通帳、キャッシュカード

・被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(→不動産相続登記をご覧下さい)

・相続人の現在戸籍

・遺産分割協議書(作成済みの場合)と相続人全員の印鑑証明書

・遺言書(ある場合)

・その他、金融機関が指定する所定の書類(相続人全員の署名・押印(実印)が必要です)

※金融機関により取り扱いが異なりますので、まずは各金融機関の窓口でご相談ください。

【不動産】

不動産を管轄する法務局に、相続登記の申請を行ないます。

相続人ご自身で登記申請をすることも可能ですが、申請書の作成や各種戸籍の収集等、専門的な知識が必要となります。

不動産の登記申請代理は司法書士の業務ですので、是非ご相談ください。

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告、納税をしなければなりません。

ただし、亡くなった人が残した財産が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税がかからず、相続税の申告をする必要もありません。

相続税の基礎控除額は

「3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算した金額です。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合は、基礎控除額が4800万円になります。

計算をする際の「財産額」は、所定の評価方法によって金額が決まります。詳しくは税理士にご相談下さい。

当事務所では、提携の税理士を紹介させていただくことも可能です。